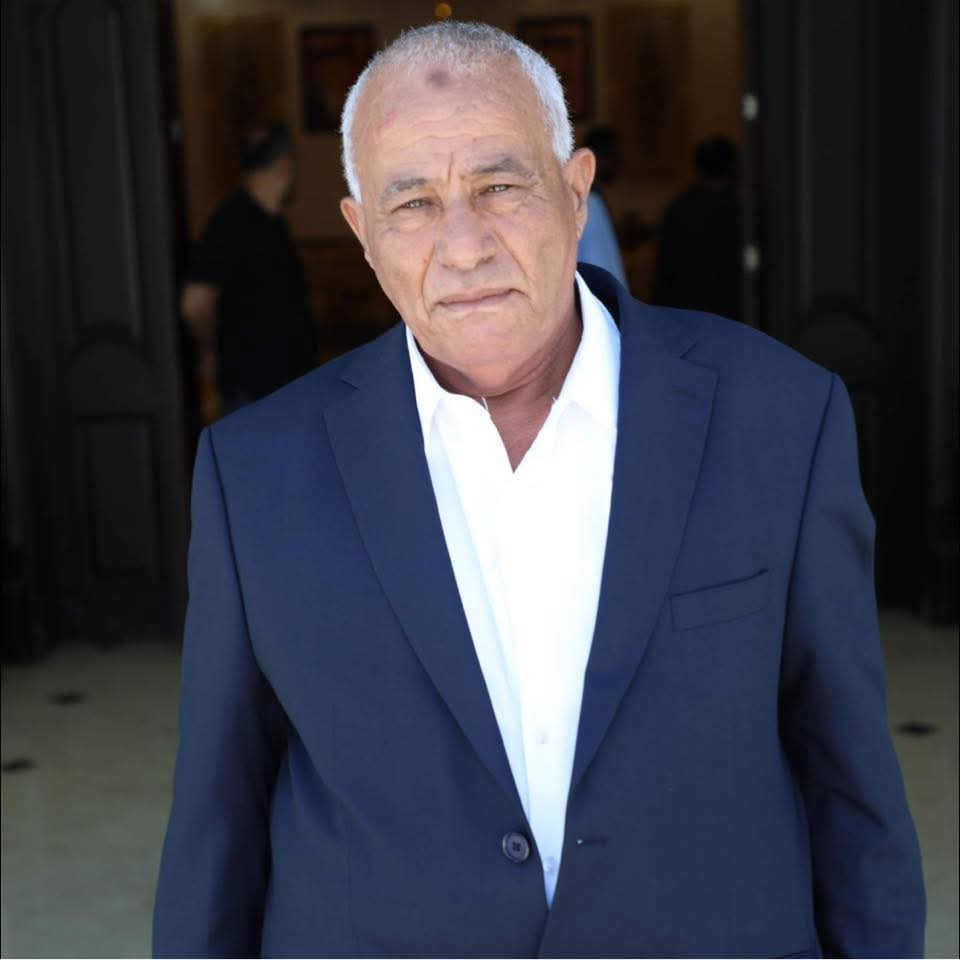

القلعة نيوز: يرى الباحث الجزائري د. محمد جديدي أن القول الفلسفي حول الترجمة، أو في الترجمة وعن الترجمة، سيظلّ مفتوحاً ومستمراً ومتنوعاً، انطلاقاً من الرغبة في تأكيد الاختلاف والتنوّع اللغوي والتفسير المتعدد بغرض التعايش وعدم النزوع نحو الهيمنة انطلاقاً من اللغة وعبر الترجمة.

ويقدم في كتابه «الترجمة: رؤية فلسفية» مجموعة أوراق بحثية بعضها قدِّمه في صيغة مداخلات وبحوث ضمن ملتقيات دولية ووطنية وبعضها الآخر شكّل محور تأمل وتحرير نظري بالنسبة إليه، اشتغل فيها بموضوع الترجمة أو بالأحرى صارت فيها الترجمة موضوعاً فلسفياً وهاجساً لا يفارقه.

يقول «كلّما وجدتُ نفسي أمام قراءة نصّ فلسفي، أو إعداد مقال، أو تحضير درس، أو، بإجمال، إعمال العقل فلسفياً في مسألة ما من الفكر والقيمة والوجود. باختصار، أضحت الترجمة، في تقديري، سؤالاً يدغدغ فكري ويفرض نفسه عليّ لسببين: أولاً: أنّني كلّما توغّلتُ وتعمقتُ في دراسة الفلسفة المعاصرة، وتناولتُ مختلف قضاياها المختلفة، تيقنتُ من مركزية اللغة داخل اتجاهات الفلسفة المعاصرة، ولاسيما الأنجلوسكسونية منها؛ وهو ما يدفع إلى القول إنّ الترجمة مرادفة، في قليل أو في كثير، لمباحث اللغة. فلا معالجة لمسألة اللغة في جوانبها اللسانية والمنطقية والتداولية والإبستمولوجية والسياسية والاجتماعية والإيتيقية بشكل أكبر دون المرور بالترجمة. ومنه، يعني الاعتناء باللغة، فيما يعنيه أيضاً، الاهتمام بالترجمة قولاً فلسفيّاً وخطاباً ناتجاً عن دراسات للغة بوصفها جوهراً إنسانياً.

ثانياً: إنني كلّما تعاملتُ مع نصّ فلسفي باللغة الأجنبية ازدادت قناعتي بالعمل الترجمي، الذي ألجأ إليه شخصياً؛ لأنّ نظيره العربي غير متوافر، أو أعود إلى ما توافر منه بغية القياس والمقارنة. وهو ما يفيد أنّ الترجمة حاصلة لا محالة، ليس فعلاً فحسب؛ بل أيضاً نظراً وتنظيراً تفرضه رؤية فلسفيّة مهما تعدّدت من خلالها طرق وآليات الترجمة، فهي تدعونا على الدوام إلى طرح السؤال الملازم لماهيّتنا الهووية: لماذا نترجم؟ وهو سؤال يتفرّع إلى سؤالين اثنين لا بُدّ من الخوض فيهما؛ أقصد: ما الترجمة؟ كيف نترجم؟

ويؤكد جديدي هنا أن السؤال فلسفي بامتياز لم تتوقف – أعتقد - أذهان الفلاسفة عن الاشتغال به وعليه منذ القديم إلى اليوم، ويشتمل تقريباً على كلّ ما يتعلق بالترجمة فعلاً أخلاقياً وعمليةً معرفيةً، وممارسةً ثقافيةً، وقيمةً جماليةً، وحواراً وتواصلاً بشرياً، ووسيلةً للتثاقف، وكيفيةً للتحويل والنقل، ومنهجيةً في التعامل مع النص، وأسلوباً في التفكير، وأداةً في التقارب والتخاطب، وآليةً من آليات البحث عن المعنى وإثبات الوجود، وطريقةً للتلاقح الحضاري. بكلمة واحدة تلوح منها غاية الفلسفة؛ الترجمة هي التقاربُ بين الشعوب وخلق عالم أكثر إنسانية يطمح فيه أفراده إلى العيش معاً في رفاهٍ وتقدم تؤهلهم الترجمة لقبول بعضهم بعضاً بنبذ التعصب والتطرّف، واحترام الآخر المختلف والاعتراف به كما هو.

ويشير في الكتاب الصادر عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود إلى إنه من الخطأ تصور أننا أتينا على كلّ ممكنٍ من القول فلسفياً بشأن الترجمة، ويضيف «لا تزال، في تقديري، المساءلات الفلسفية وطروحاتها ومقارباتها لم تنتهِ بعد من الكشف عن أهمية الترجمة وقيمتها على المستويين الفردي والجماعي وكذا السياسي، ودورها المؤكّد في مجالات الاقتصاد والتنمية الثقافية الشاملة وفائدتها بالنسبة إلى الدخل والثروة. فهي لم تخبرنا بعد عن كل مفارقاتها في مختلف الخطابات بين كوني عقلاني وبين مركزي عرقي أو ثقافي أو ديني أو لغوي، بين دعوة إلى الانفتاح والتفتح على العولمة وبين انغلاق تفرضه هوية بثوابت الانغلاق والخوف من التيه والذوبان، بين تمركز ذاتي على اللغة الأم وبين توجه نحو الآخر بدءاً من الترجمة.

ويلفت جديدي إلى أن إشكاليّات الترجمة لا تزال تتجدّد في كلّ آن، وتفرض تناول تجليات أسئلتها المتكثرة والمتفردة. ما القول اليوم في ترجمة تتيحها التكنولوجيات الجديدة عبر الحاسوب، وتتطوّر فيها البرامج لتقدّم أفضل خدمة ترجمية. وهو سؤال يعيدنا إلى جدلية العقل البشري والآلة.

ويلخص جديدي إلى أن الترجمة من زاوية فلسفيّة، ليست مُجرّد أداة للتثَاقُف والتواصُل، فرسالتها الأهمّ تقبع في كونها بوابة للانفتاح على الغير والتضامن مع الأجنبي بفضل ما تستند إليه من التسامح بحكم استضافةِ الآخر لغوياً قبل أن تتحوّل إلى واقع.