الصراع الفكري

القلعة نيوز -

تتغير صور الهيمنة من القوي إلى الضعيف، وتتعدل لتتناسب مع الوضع القائم، فمن صورة الاستعمار العسكري المعتمد على القوة والسيطرة المباشرة، إلى صور الهيمنة السياسية والثقافية. ومن صور هذه الهيمنة خلق صراع فكري أو ثقافي أو طائفي بين عناصر المجتمع الواحد، لتسهل السيطرة عليه.

واستغلاف فئة ضد فئة أخرى. فالعراق مثلًا قبل الاستعمار لم يعرف فتنة سني شيعي. قال مالك: "عندما يغادر الاستعمار يترك في الأذهان أفكاره"، وهنا تطفو على السطح مشكلة الأفكار والصراع الفكري، الذي تستغله الهيمنة الاستعمارية الغربية في فرض إرادتها وسيطرتها على الآخر. وهنا نرى أن الآخر ليس المسلمين فقط، وإنما مجتمعات وأعراق تتعدد أصولها ومنابتها، فآسيا بتلونها وأجناسها، وأوروبا الشرقية، ولذلك تتعدد صور الصراع. وهنا يقول مالك: "الصراع لا يكون دائمًا بين الحق والباطل، بل غالبًا بين فكرتين زائفتين: واحدة مستوردة، وواحدة متحجرة".

والفكرة الزائفة هنا قد تكون قومية أو طائفية، وهي تظهر مقاومة للهيمنة من جهة، ولكنها في الحقيقة تخدم هذه الهيمنة، مثل الطوائف والقوميات. فليس من المصلحة أن ينقسم المسلمون إلى سنة وشيعة، أو عرب وأكراد وأمازيغ، وهكذا ندخل في صراع بين منظومات قيمية وثقافية، بدل أن كانت هذه مجرد جدال بين آراء مختلفة.

وهذه المشكلات غالبًا ما تُدار وتُفعل من قبل مراكز الهيمنة الغربية، ولذلك تسعى هذه المراكز لزرع أفكار جديدة مضللة فتُشعل صراعًا بين القيم والدين، وبين فئة تتبنى طروحات الغرب وتسعى لفرضها، وأخرى ترفضها، أو تسعى لتفعيل النقاط الساخنة بين الدين والعلم، أو الدين والأسرة والحرية الشخصية.

أو تفرض لغات أجنبية بحيث تفصل فئات معينة عن مجتمعها وثقافتها ودينها. وهنا يصبح التجديد والحداثة فكرًا غربيًا، والتقاليد والعادات والأخلاق دينًا وتخلّفًا. وهنا دخلنا في فوضى فكرية واجتماعية وإنسانية، وأصبح للهيمنة الغربية يد محرِّكة قادرة على التأثير على فئات، أو إحداث صراعات وانقسامات بين المجتمع الواحد. وعند الانتباه لهذه الحركات التي تقوم بها الهيمنة الغربية، تجد أن أساساتها متقاربة، ومن السهل تنميطها كما يقول المسيري وفهمها، فهي تتقارب في الأفكار الأساسية والرؤى، ولكن تختلف في لغة الخطاب والطرق.

وهنا، وحسب ما رشح من الوثائق المصرح بها من الحكومة الأمريكية، كان للأمريكان يد في تأسيس داعش والحركات الإسلامية الجهادية، ويبدو هذا جليًّا من آثار ونتائج هذه الجماعات، فهي كانت تخدم الهيمنة الغربية بصورة أو أخرى. وهكذا تسعى الهيمنة الغربية إلى تشويه النخب الإسلامية والفكر الإسلامي بشكل عام، عبر زرع هذه الجماعات المتطرفة التي تسعى لتشويه دين الأمة وأخلاقها، وضرب مكوناتها بعضهم ببعض. وهنا تواجه الأفكار التي تسعى لمقاومة الهيمنة الاستعمارية الغربية قوى مقاومة محلية، بسبب وجود هذه الجماعات، والتشويه الفكري المتعمد لدين الأمة.

وهنا، وكما يقول مالك، فإن المعركة الحقيقية ليست مع الهيمنة الغربية، ولكن مع قوى الجهل والغفلة المحلية التي تعزز هذه الهيمنة. وهكذا تدخل النخب في العالم الإسلامي في معارك جانبية، وتتداخل الأفكار والعقائد بين المشوه والمستغل والسليم، وندخل في حالة من الضبابية تؤثر على الفهم العام لحالات الصراع في هذه المجتمعات، وبيد محلية وبهيمنة غربية. ولذلك لا بد من حركة وعي عام تنبع من التراث الإسلامي النقي، تسعى لمخاطبة المتعاطفين دينيًّا والمجتمع المحلي بشكل عام في المجتمعات العربية، لتوضيح صورة الصراع بين الزائف والأصيل وأثره على الهيمنة، وكيف أن من الممكن أن يكون الإنسان سلاحًا في يد أعدائه.

يرى مالك بن نبي أن الصراع الفكري لا يُترك عشوائيًّا في البلاد المستعمَرة، بل يُوجَّه عن قصد من قبل المستعمر ليُستخدم كأداة لإضعاف الأمة، ولمنع تشكّل وعي حضاري أصيل. وهذا يُشتت طاقة الأمة ويُبعدها عن فكرة النهضة. وهنا نجد أن هناك تضخيمًا لقضايا جانبية: اللباس، والمصطلحات، واللغة، والصراعات المذهبية، وتغرق النخب في ثقافة الثرثرة. فلدينا الكثير من المثقفين بلا مشاريع حقيقية للنهضة، ولكن بالكثير من الكلام، كما يقول مالك، بينما تبقى القضايا الجوهرية مثل التعليم، والعمل، والقيم مهملة، علمًا بأن هذه هي التي تصنع الحضارة، وتصنع إنسان الحضارة، وتشكل الفرق بين أمة متقدمة وأخرى نائمة.

يعاني المثقف في العالم العربي من عقد نقص مختلفة، ولذلك يميل إلى تبني كل ما هو غربي بدون تمحيص وتنميط وتحقق، ونغرق في جزئيات لا تخدم الأمة، بل تسعى لإغراق الأمة. وهنا لدينا فكر ولدينا طروحات، ولكنها لا تخدم مشروعًا متماسكًا يسعى لبناء أمة. وحتى نخرج من هذه الحالة وهذا الصراع المحلي الزائف، لا بد من العودة إلى الفكرة الأصلية، وهي النبع الديني الصافي، وإنتاج أفكار مستقلة نابعة من الثقافة والتاريخ والدين، والتركيز على الوعي الكبير بأهداف الهيمنة الغربية وسبل مقاومتها وإضعافها.

شكرًا مالك بن نبي على هذا الكتاب.

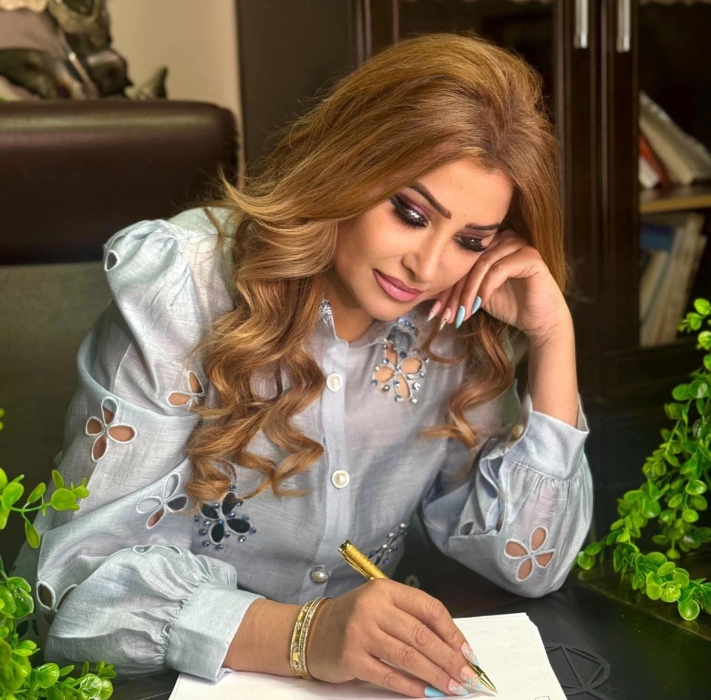

إبراهيم أبو حويله